結婚式に招待された際は、感謝の気持ちを込めてお祝い金を持参するのが礼儀です。

実は、お祝い金を包む袋にも、選び方のルールがあり、水引やのし、紙の色などに気を配る必要があります。

人生の新たなスタートを祝う結婚式では、その場面にふさわしいご祝儀袋を選び、心を込めた祝福を表したいですね。

ここでは、結婚式にふさわしいご祝儀袋の選び方を詳しくご説明します。

結婚式に適したご祝儀袋の選び方

まずは、ご祝儀袋を準備するところから始めましょう。

最近では、100円ショップやスーパーマーケットでも手軽に購入できるご祝儀袋が増えています。

しかし、種類が豊富な中には結婚式に不適切とされるものもあるため、選び方には注意が必要です。

結婚式に適したご祝儀袋

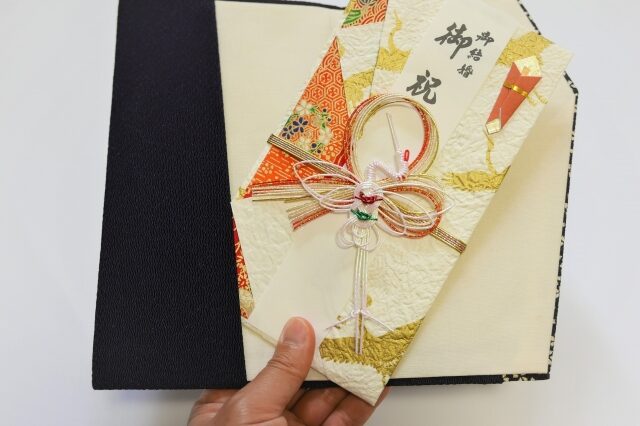

ご祝儀袋には「のし」がついたものを選び、水引は「結び切り」か「あわじ結び」のものを選びましょう。

「のし」がないものは、お悔やみ事に使われるため注意が必要です。

飾りの水引には、一度結んだらほどけにくい「結び切り」か「あわじ結び」を選びます。

これは「結婚が一度きりであるように」という意味が込められています。

また、水引の色は紅白や金銀が適しており、黒白や黄白はお悔やみ事用なので避けましょう。

結婚式では、水引が10本のご祝儀袋が正式とされています。

注意するポイント

<水引>

「蝶結び」の水引は結婚式には不向きです。

蝶結びは一般的なお祝い事に使われるため、結婚式にも使えそうだと感じるかもしれません。

しかし、蝶結びは「何度あっても良い」という意味があり、結婚式には向きません。

代わりに、出産や進学などのシーンで使用するのが適しています。

<デザイン>

正式にはご祝儀袋は白を基調とするのが一般的です。

最近ではカラフルで可愛いデザインのものも多く見かけますが、これらはカジュアルな場面向けと考えましょう。

親しい友人へのお祝いなら問題ありませんが、ビジネス関係や格式が重んじられる場では控えるのが無難です。

<金額>

包む金額に応じてご祝儀袋を選ぶことも重要です。

ご祝儀の金額に合わせて袋の豪華さも選びましょう。

参考

・1万円:シンプルなデザインのもの

・2~3万円:紅白や金銀の「結び切り水引」のもの

・5~8万円:高級感のある和紙や飾りが施されたもの

・10万円以上:サイズが大きめで、立体的な水引が使われたもの

ご祝儀袋を購入する際は百貨店が便利 ご祝儀袋は、スーパーや百貨店、文房具店で購入できますが、高額なご祝儀を包む場合は、種類が豊富な百貨店での購入をおすすめします。

百貨店では多様なデザインが揃っており、ご祝儀の金額に見合った袋を見つけやすいです。

また、字を書くのが苦手な方は、スタッフに表書きを頼むことも可能です。

こちらもCHECK

-

-

結婚式のご祝儀額の目安と注意点

結婚式のご祝儀の金額 結婚式のご祝儀の目安は3万円です。 初めての結婚式や若い方には大きな額に感じられるかもしれませんが、披露宴で提供される食事や引き出物の費用も含まれているため、相応の金額とされてい ...

続きを見る

ご祝儀袋を包む際の注意点と心得

ご祝儀袋を包む際には、いくつかのマナーが存在します。

特に高額なご祝儀の場合、袋の形状が複雑で、初めての方には戸惑うことがあるでしょう。

ご祝儀袋の正しい折り方

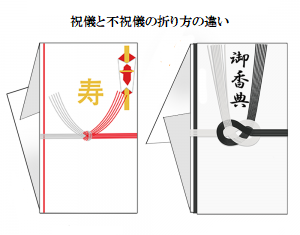

まず、上包みの折り方ですが、裏側を確認し、上に折り返した部分が表側になるように折りましょう。

誤って下向きに折り返すと、弔事の意味合いがあり、マナー違反となるので注意が必要です。

ご祝儀袋には、表書きの短冊や無地の短冊が複数入っている場合があります。

これは「幸せが重なるように」という意味を持ち、表書きの短冊の下に重ねるのが正しい使い方です。

表の包み紙も二重になっているのが正式で、予備ではないため、誤解しないようにしましょう。

購入時の状態を記録しておけば安心 ご祝儀袋の正しい包み方がわからない場合、購入時の状態を写真に残しておくことをおすすめします。

市販のご祝儀袋は、購入時と同じ状態に戻せるようにデザインされているため、写真を見ながら包み直すのが簡単です。

もし写真を撮り忘れた場合は、「裏面の折り返しは、上側が内側、下側が外側」という基本さえ押さえておけば、間違えることはないでしょう。

ご祝儀袋は袱紗で包んで持参

結婚式に持参するご祝儀は、袱紗に包んで持ち運ぶのが正式なマナーです。

袱紗はシルクなどで作られた布で、大切なご祝儀を守り、礼儀を示すために使用されます。

友人のみのカジュアルな結婚式ではそこまで厳しく考えなくてもよいですが、格式の高い式では必須です。

これからも何度か使用する機会があるので、早めに購入しておくと便利です。

伝統的な風呂敷タイプの袱紗に加え、片手で簡単に開けられるケースタイプやクラッチバッグ型のものも人気です。

特に受付などでスムーズに取り出せるデザインのものは、実用的です。

慶事用の袱紗は「右開き」がルールです。

弔事用の「左開き」と間違えないようにしましょう。

ご祝儀を取り出す際には相手の目に触れるため、明るい色合いの袱紗を選びましょう。

結婚式に適した色は、赤や桃色、オレンジ、金色などの暖色系が一般的です。

逆に弔事では、紺色やグレー、緑などの落ち着いた色が多く使われます。

費用を抑えたい方には、紫色の袱紗をおすすめします。

紫はお祝い事にもお悔やみ事にも使える万能色です。

ただし、薄紫は慶事専用なのでご注意ください。

無地の袱紗が正式ですが、縁起の良い柄物であれば問題ありません。

松竹梅や亀甲などの柄は結婚式でも使えます。

派手すぎないレースやリボンが施されたデザインも、上品なものであれば許容範囲です。

袱紗の正しい包み方

ご祝儀袋を袱紗に包む手順は簡単です。

手順

1.袱紗をひし形に広げ、左側にご祝儀袋を置きます。

2.左端、上端、下端の順に折り込んだ後、右端を包み込み、余った部分を折り返す。

弔事の際は、包む順序が異なるため注意が必要です。

お祝い事ですので、しっかりとマナー通りに包むことを心がけましょう。

袱紗がない場合

どうしても袱紗が用意できない場合、ハンカチや風呂敷で代用できます。

色は明るい暖色系や無地が適しており、柄があっても小さなものが良いでしょう。

風呂敷を使う場合は、小さめのサイズが理想です。

大きすぎると扱いにくく、かえって不格好になることがあります。

スカーフを代用するのも良い方法です。

どの場合でも、使用前にはしっかりとアイロンをかけ、折り目を整えておきましょう。

まとめ

結婚式のご祝儀袋は「のし」がついたもので、水引は「結び切り」か「あわじ結び」のものを選びましょう。

ご祝儀の金額に合わせて袋の豪華さを考え白を基調としたものが良いでしょう。

持参する際には袱紗に包んで持ち運ぶのが正式なマナーです。

ご祝儀袋ひとつでもいくつものマナーが存在します。

お祝い事ですので、マナー違反とならないように事前に確認しておきましょう。

こちらもCHECK

-

-

結婚式のご祝儀袋の書き方|名前・金額はどこにどう書く

新郎新婦へ結婚のお祝いとして贈る「ご祝儀」。 結婚祝いとして使用するご祝儀袋の書き方には、細かいマナーが決まっています。 書き方を守っていないと失礼になってしまうため、しっかりマナーを把握しておきまし ...

続きを見る